RESEARCH

2026年3月28日(土)に医療人のための統計セミナー「栄養疫学概論」を開催します(食健康科学教育研究センター共催)。

ZOOMによるWeb配信も予定しています。

ご興味のある方は奮ってご参加ください!

2026年3月7日(土)に医療人のための統計セミナー「臨床研究におけるメタアナリシス」を開催します(食健康科学教育研究センター共催)。

ZOOMによるWeb配信も予定しています。

ご興味のある方は奮ってご参加ください!

過去の「医療人のための統計セミナー」から厳選したテーマを期間限定でお届けします!(食健康科学教育研究センター共催)。

ご興味のある方は奮ってお申込ください!

2026年2月28日(土)に医療人のための統計セミナー「R(EZR)の使い方」を開催します(食健康科学教育研究センター共催)。現地開催でのハンズオンセミナーです。

ZOOMによる配信は行いません。

ご興味のある方は奮ってご参加ください!

2026年2月7日(土)に医療人のための統計セミナー「臨床研究の研究計画立案における統計的要素とサンプルサイズ」を開催します(食健康科学教育研究センター共催)。

ZOOMによるWeb配信も予定しています。

ご興味のある方は奮ってご参加ください!

1月6日(火)~27日(火)にリカレント教育講座「生物統計とデータ解析」を開講します!

(ZOOMを使用してのオンライン開催)

奮ってご参加ください。

受講料:9,000円

お申込み : 受講のお申し込みはこちらのフォームから ![]() お願いいたします。

お願いいたします。

申込期間:12/25(木)15時まで

2026年1月31日(土)に医療人のための統計セミナー「生存時間分析~生存曲線の作成、比較とCox回帰~」を開催します(食健康科学教育研究センター共催)。

ZOOMによるWeb配信も予定しています。

ご興味のある方は奮ってご参加ください!

アグリビジネス創出フェア2025(11/26-28:東京ビックサイト)に出展いたします。

ぜひこの機会にお立ち寄りください。

※入場は無料ですが登録制となります。

詳細はコチラ→https://agribiz.maff.go.jp/

会期:2025年11月26日(水)、27日(木)、28日(金)

会場:東京ビックサイト(当センターの小間番号:み-10)

12月12日(金)、19日(金)にリカレント教育講座「食と腸内細菌のはたらきを学ぶ」を開講します!

(ZOOMを使用してのオンライン開催)

奮ってご参加ください。

受講料:2,000円

お申込み : 受講のお申し込みはこちらのフォームから ![]() お願いいたします。

お願いいたします。

申込期間:10/30(木)~12/7(日)

2025年12月20日(土)に医療人のための統計セミナー「ロジスティック回帰~実例を示しながら解説~」を開催します(食健康科学教育研究センター共催)。

ZOOMによるWeb配信も予定しています。

ご興味のある方は奮ってご参加ください!

2025年11月15日(土)に医療人のための統計セミナー「多変量解析全般案内~広く浅く各種手法を解説~」を開催します(食健康科学教育研究センター共催)。

ZOOMによるWeb配信も予定しています。

ご興味のある方は奮ってご参加ください!

2025年10月3日(金)、30日(木)に令和7年度リカレント教育講座「食品安全行政と知的財産を学ぶ」を開講します。

Teams、Zoomを使用してのオンライン開催となります。

多くの方のご参加をお待ちしています。

参加費 : 無料

お申込み : 受講のお申し込みはこちらのフォームから ![]() お願いいたします。

お願いいたします。

※申込期間:9/30(火)、10/28(火)

2025年10月18日(土)に医療人のための統計セミナー「SPSSの使い方」を開催します(食健康科学教育研究センター共催)。

ZOOMによるWeb配信も予定しています。

ご興味のある方は奮ってご参加ください!

2025年9月20日(土)に医療人のための統計セミナー「因子分析~質問票の妥当性検証を視野に入れて~」を開催します(食健康科学教育研究センター共催)。

ZOOMによるWeb配信も予定しています。

ご興味のある方は奮ってご参加ください!

2025年8月2日(土)に医療人のための統計セミナー「多重比較:原理や必要性と各種手法」を開催します(食健康科学教育研究センター共催)。

ZOOMによるWeb配信も予定しています。

ご興味のある方は奮ってご参加ください!

2025年7月12日(土)に医療人のための統計セミナー「統計学の落とし穴に注意:初等統計学を少し超えた実務上の問題」を開催します(食健康科学教育研究センター共催)。

ZOOMによるWeb配信も予定しています。

ご興味のある方は奮ってご参加ください!

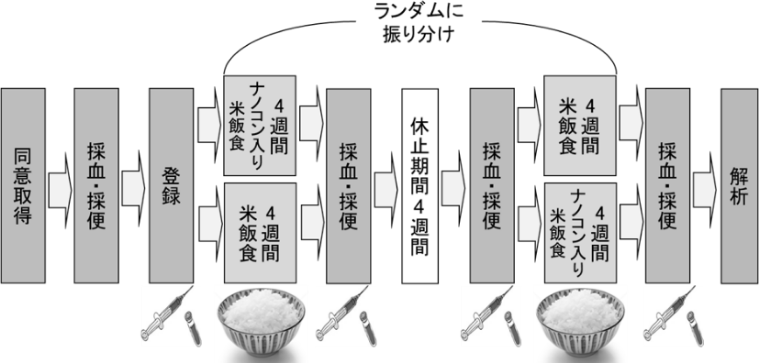

群馬大学食健康科学教育研究センター(研究代表者:鳥居征司)では、こんにゃく有無の米飯を食べて、体への影響(血糖・血中脂質)を調べる臨床研究を行います。

このたび、試験に参加していただける方を募集します。

特集 女性のライフコース疫学研究「日本ナースヘルス研究(JNHS)」のすべて ![]()

研究活動報「水源」vol8(2024年(令和6年)1月31日発行) ![]()

大学院共通科目として、食健康科学教育研究センターの「実践食品イノベーション特論」「食品科学特論」「食健康医科学特論」の3講義がオンラインにて開講されました。

そのうち、「食品科学特論」と「食健康医科学特論」の授業の一部を公開講座として開講し、一般の方々、延べ60名以上の方の申し込みをいただきました。

| 「食品科学特論」(食品の科学~農作物から食の機能性まで) | |

|---|---|

| 11/18(木) | 藤原 亜希子 講師「群馬の農作物と食品」 大田 ゆかり 講師「食品と酵素」 |

| 11/19(金) | 新井 淑弘 教授 「サプリメントのスポーツ・健康づくりへの応用と開発」 鳥居 征司 教授 「食品栄養成分と健康」 |

| 「食健康医科学特論」(食事で健康を科学する) | |

| 12/10(金) | 河野 大輔 助教 「体重の恒常性を担う生体内機構」 松井 弘樹 准教授「脂肪酸の組成と健康」 久田 剛志 教授 「アレルギー、呼吸器疾患と食の関連」 |

| 12/17(金) | 岡 美智代 教授 「食事管理行動に関するセルフマネジメント」 |

以上、全8回にわたり開講された公開講座では、参加された多くの方々からも「また参加したい」とのお声を多くいただくことができました。

本センターは、「令和3年度食健康科学に関する地域連携研究」として、以下の研究を実施しています。

| 研究代表者 | 所属名・職名 | プロジェクトのテーマ名 |

|---|---|---|

| 岡 美智代 | 大学院保健学研究科・教授 | 探索的順次デザインによる食の健康プレミアム感尺度の開発 -Phase2 食のプレミアム感尺度質問素案の開発- |

| 常川 勝彦 | 医学部附属病院・講師 | 健康維持を目的とした適切なヨウ素摂取基準の設定についての検討 |

| 葭田 明弘 | 医学系研究科附属医学教育センター・助教 | こんにゃく粥の長期摂取の脂質代謝に与える影響の検討 |

| 杉山 友太 | 食健康科学教育研究センター・助教 | コンニャク粉含有食品の開発と腸内細菌叢への影響評価 |

| 藤原 亜希子 | 食健康科学教育研究センター・講師 | 群馬県内圃場における重要害虫コナジラミ類の共生状況モニタリング |

| 井上 裕介 | 大学院理工学府・教授 | やまといもによる生活習慣病の病態改善と予防効果の検証 |

| 大田 ゆかり | 食健康科学教育研究センター・講師 | 群馬県産食品の強みを判別するプラットフォームの構築 |

本センターは、「令和2年度食健康科学に関する地域連携研究」として、以下の研究を実施しています。

| 研究代表者 | 所属名・職名 | プロジェクトのテーマ名 |

|---|---|---|

| 本島 邦行 | 大学院理工学府・教授 | 農作物遠隔撮影システムと育成環境データ解析による高収量化と収量予測 |

| 藤原 亜希子 | 食健康科学教育研究センター・講師 | 群馬県内圃場における重要害虫コナジラミ類の共生状況モニタリング |

| 岡 美智代 | 大学院保健学研究科・教授 | 探索的順次デザインによる食の健康プレミアム感尺度の開発 -Phase1 食の健康プレミアム感要素の明確化- |

| 常川 勝彦 | 医学部附属病院・講師 | 群馬県民のヨウ素および食塩摂取状況と生活習慣病との関連性の調査 |

| 大田 ゆかり | 食健康科学教育研究センター・講師 | 上州地鶏に含まれる機能性ペプチドの調理中挙動の解析 |

| 郡司 明子 | 共同教育学部・准教授 | 食×アートの学びが拓く持続可能な社会構築の可能性の研究 |

| 小池 秀和 | 医学部附属病院・講師 | 自家開発こんにゃくゼリー 癌治療の補助に! |

| 葭田 明弘 | 医学系研究科附属医学教育センター・助教 | こんにゃく粥の長期摂取の糖・脂質代謝に与える影響の検討 |

大学院共通科目として、食健康科学教育研究センターの「実践食品イノベーション特論」「食品科学特論」「食品生産工学特論」の3講義が本年度も桐生キャンパスにて開講されました。

写真は「実践食品イノベーション特論」の講義の様子で、外部講師の先生方をお招きして行う参加型の講義を行いました。前半の座学にて学んだことを踏まえて、後半で食品開発の企画書を学生自らで作成するという内容で、試行錯誤しながらも熱心に取り組む受講生の姿があちこちで見られました。

第一回目

講師:農林水産省食料産業局食品製造課

東方 和也先生

第二回目

講師:日本プロジェクトソリューションズ株式会社

伊藤 大輔先生

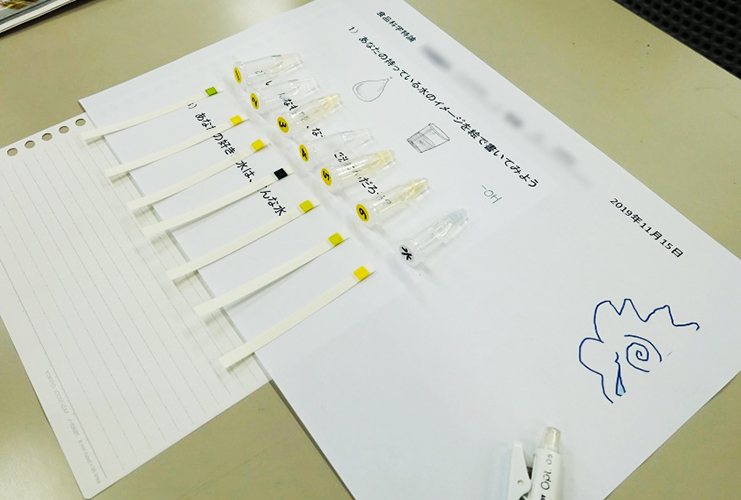

2019年11月15日(金)の「食品生産工学特論」においては、「食品と酵素」をテーマに食健康科学教育研究センターの大田ゆかり講師による公開講座が開催されました。桐生キャンパスと荒牧キャンパスを繋いだ遠隔講義形式で行われ、酵素を使った検査紙で市販飲料の糖を調べる実験も行いました。ここから派生して、酵素のこと、酵素を使った食品加工技術、酵素についてWeb で調べる方法(Expacy)、市販食品に書かれている表示(糖質ゼロ、機能性など)の見方などについて学びました。

実験結果をもとにディスカッション

酵素を使った実験の結果

2019年11月6日(水)に当センター主催(JST-ALCAプロジェクト協賛)により、「第1回 群馬大学食健康教育研究センター国際シンポジウム / ALCA-JSTワークショップ」を開催することになりました(使用言語は英語です)。

バイオマス材料の開発から、機能性食品開発などの幅広い研究者が集います。

| 日時 | 2019年11月6日(水)9:50~ |

|---|---|

| 会場 | 群馬大学工学部同窓記念会館(群馬県桐生市天神町1-5-1) [アクセス]http://www.st.gunma-u.ac.jp/kinenkan/#menu03 ※駐車スペースが限られます。公共交通機関をご利用ください。 |

| 参加費 | 無料 |

| 事前登録 | 不要 |

| 問合せ先 | 国立大学法人群馬大学食健康科学教育研究センター事務室 027-220-7633/7634 shokukenkou-c[at]jimu.gunma-u.ac.jp ※[at]を@に変換願います。 |

本センターは、「令和元年度食健康科学に関する地域連携研究」として、以下の研究を実施しています。

| 研究代表者 | 所属名・職名 | プロジェクトのテーマ名 |

|---|---|---|

| 武野 宏之 | 大学院理工学府・准教授 | 冷凍・解凍プロセスにおけるこんにゃくの構造と力学物性の制御 |

| 常川 勝彦 | 医学部附属病院・講師 | 群馬県民のヨウ素摂取状況と生活習慣病の関連に関する調査 |

| 葭田 明弘 | 医学系研究科・助教 | こんにゃく含有食品の脂質代謝改善効果に関する検討 |

| 本島 邦行 | 大学院理工学府・教授 | 農作物最適育成環境解析による高収量化と収量予測 |

| 鳥居 征司 | 食健康科学教育研究センター・教授 | こんにゃくの健康増進機能における新しいエビデンスの獲得 |

| 大田 ゆかり | 食健康科学教育研究センター・講師 | 上州地鶏に含まれる機能性ペプチドの調理中挙動の解析 |

| 藤原 亜希子 | 食健康科学教育研究センター・講師 | 群馬県内圃場における重要害虫コナジラミ類の共生状況モニタリング |

| 秦野 賢一 | 大学院理工学府・助教 | 食品廃棄物を添加し栽培することによる群馬県産枝豆の高付加価値化 |

| 岡 美智代 | 保健学研究科・教授 | 未病期の人の「食の健康プレミアム感」への影響要因 |

| 橘 熊野 | 大学院理工学府・准教授 | ヤマトイモ粉末を用いた食品容器包装の開発 |